- Details

- Zugriffe: 20348

Kapitel 01.04: Ringelwürmer

Die Vielfalt der Ringelwürmer (Anneliden)

Die Ringelwürmer (Annelida) besitzen zwar kein Skelett wie z.B. Menschen oder Insekten, werden aber dennoch nicht zu den Weichtieren gerechnet. Ihr wesentliches Merkmal ist die Körpergliederung in Segmente. Daher gehören sie zu den Gliedertieren.

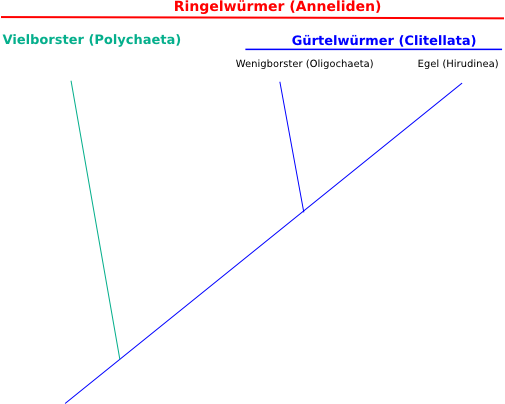

Diese werden in zwei Klassen eingeteilt: Vielborster (Polychaeta) und Gürtelwürmer (Clitellata). Letztere teilen sich nochmal in in Wenigborster (Oligochaeta) wie den Regenwurm und Egel (Hirudinea) auf.

Vielborster (Polychaeta) (ca. 10000 Arten) Gürtelwürmer (Clitellata), (ca. 8000 Arten)

- Vielborster - Wenigborster (Oligochaeta), (ca. 7700 Arten)

- Myzostomida (ca. 140 Arten) - Egel (Hirudinea), (ca. 600 Arten)

- Bartwürmer

Man kennt insgesamt ca. 18.000 verschiedene Arten von Ringelwürmern. Der bekannteste in Deutschland ist sicherlich der Regenwurm. In Australien gibt es einen Verwandten, den 3m langen Riesenregenwurm (Megascolides australis). Die winzigsten Ringelwürmer leben z.B. im Grundwasser und sind nur 0,3mm lang (Diurodrilus).

Die Ringelwürmer haben zwei Erkennungsmerkmale, das Coelom (ein flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, welches u.a. als Hydroskelett dient) und die Segmentierung des Körpers. Das Coelom gibt nicht nur Stabilität, sondern schafft auch Platz für komplexe innere Organe und erlaubt auch dem Hautmuskelschlauch und dem Eingeweidemuskulatur voneinander unabhängige Bewegungen auszuführen. Diese Einteilung ist aber nicht bei allen Arten klar erkennbar.

Ringelwürmer bestehen meist aus drei Abschnitten:

1. Kopf (Prostomium und Peristomium)

2. Rumpf (gleichartige Segmente)

3. Hinterende (Pygidium)

Zusatzinformationen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Regenwurm

http://de.wikipedia.org/wiki/Ringelwürmer

http://de.wikipedia.org/wiki/Egel

http://de.wikipedia.org/wiki/Megascolides_australis (Riesenregenwurm)

http://de.wikipedia.org/wiki/Coelom

Der Regenwurm

Nach einem heftigen Regenfall kommen die Regenwürmer aus ihren Verstecken an die Erdoberfläche, da sie sonst in ihren Gängen ertrinken würden. Sicherlich hast Du das schon einmal beobachtet. So sind sie zu ihrem Namen gekommen. Allerdings können sie nicht in Regenwasser oder Pfützen überleben - sie sind ja schließlich keine Fische!

Neben dem Regen sind natürlich vor allem die Vögel für Regenwürmer gefährlich. Gerade Amseln locken sie mit ihrem Schnabel und pochenden Geräuschen (die sich anhören, wie ein Regenfall) aus dem Boden.

Versuche mit einem Regenwurm:

a) Bestimme die Segmentanzahl mit einer Lupe => Körpergliederung ableiten

b) Bewegung auf Papier beobachten und hören, Papier neigen

c) Geschwindigkeitsvergleich bei Fortbewegung auf Papier und Glasscheibe

d) Lichtempfindlichkeit des Regenwurms mit einer Lampe prüfen

a) Lebensweise der Regenwürmer

Die meisten der 40 Arten leben tagsüber im Boden. Man kann sie zwar nicht sehen, aber es leben bis zu 400 Tiere auf 1m2 Boden. Nachts, wenn die Vögel sie nicht sehen können und es kühler ist sowie bei Regen kommen sie hervor.

=> Der Regenwurm ist ein Feuchtlufttier

Sie atmen über ihre feuchte, stark durchblutete Haut. Lungen haben sie nicht! Nur wenn ihre Haut feucht ist, lässt sie genügend Sauerstoff eindringen

=> Bei Trockenheit ist die Haut nicht feucht genug und der Regenwurm erstickt.

Regenwürmer haben übrigens rotes Blut, welches Hämoglobin als Farbstoff enthält. Blutkörperchen wie der Mensch haben sie aber nicht.

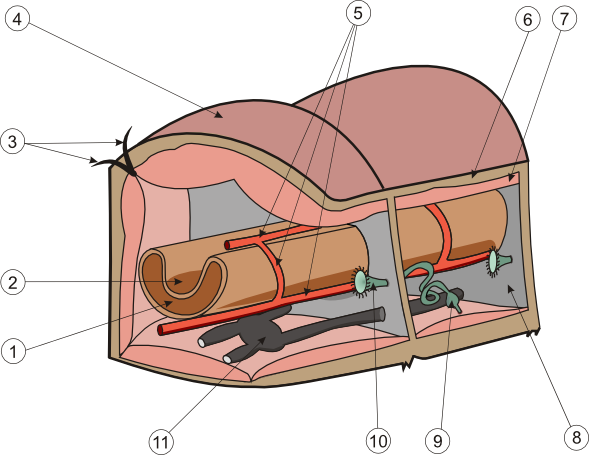

b) Körperbau der Regenwürmer:

Im Bild erkennt man das Darmrohr mit den darauf befindlichem Blutgefäß.

-

Langgestreckter, runder Körper mit vielen Gliedern (bis zu 200 Segmente - oft aber weniger als 100). Pro Segment hat der Regenwurm 4 Chitinborsten. Sie dienen der Fortbewegung.

Bei Verlust können die hinteren Körpersegmente nachgebildet werden (=Regeneration). Es müssen aber mindestens 50 Segmente am Vorderende vorhanden sein, sonst stirbt der Wurm. Bei Gefahr kann das Hinterende sogar vom Wurm selbst abgeworfen werden. Das noch zuckende Ende soll den Fressfeind verwirren, während der Wurm fliehen kann. -

In jedem Segment sind Nervenknoten und Ausscheidungsorgane vorhanden. Die Ausscheidungsorgane nennt man auch Wimperntrichter. Sie sind mit unseren Nieren vergleichbar.

-

Sie haben wie alle Gliedertiere kein Gehirn, sondern nur einen Nervenknoten - dieser befindet sich über dem Mund und wird deshalb auch Oberschlundganglion genannt. Von ihm ab geht des Strickleiternervensystem, welches zwei Nervenknoten in jedem Segment hat.

-

Das Vorderende ist meist etwas dunkler als das Hinterende. In der Mitte befindet sich ein Gürtel, welcher von Februar bis August sichtbar ist. Er dient der Fortpflanzung.

-

Nahrung nehmen sie mit ihrem zahnlose Mund auf. Besonders gerne fressen sie abgeworfenes Laub und Blätter. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag bei der Laubbeseitigung im Wald.

-

Sie haben ein geschlossenes Blutkreislaufsystem mit zwei Hauptgefäßen, dem Rückengefäß und dem Bauchgefäß. Dazwischen gibt es pro Segment eine Verbindung (=Ringgefäß). Zwischen den ersten findet ein starkes Zusammenziehen statt. Dies dient dem Pumpen des Bluts.

-

In jedem Segment gibt es Ring- und Längsmuskeln - so dass zusammengenommen ein Hautmuskelschlauch vorliegt. Durch ein aufenanderfolgendes Zusammenziehen kann sich der Wurm vorwärts bewegen.

Längs- und Querschnitt durch einen Regenwurm

Quelle Bild, Public domain - http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Oligochaeta_anatomy.svg Wikipediauser Reytan - thank you

1. Darm

2. Typhlosole (eingefalteter Bereich des Darms, rinnenähnlich)

3. Borsten

4. Haut

5. Blutgefäße

6. Ringmuskeln

7. Längsmuskeln

8. Segmentwand

9. Ausscheidungsorgan (=Metanephridium)

10. Wimperntrichter als Beginn des Ausscheidungsorgans

11. Strickleiternervensystem

Segmentierung des Regenwurms

c) Bewegung der Regenwürmer:

Die Längs- und Ringmuskeln ziehen sich nacheinander zusammen, so dass Muskelwellen von Verdickungen und Verdünnungen durch den ganzen Körper laufen. Da sich ja an jedem Segment vier Borstenpaare befinden kann sich der Wurm so (ohne zu rutschen) am Boden abstoßen.

-

Ringmuskel ziehen sich zusammen => Wurm wird lang und dünn, Vorderteil wird vorgestreckt.

-

Längsmuskeln ziehen zusammen => Wurm wird kurz und dick, hinterer Teil wird nachgezogen

d) Die Sinnesorgane der Regenwürmer:

Regenwürmer verfügen über Lichtsinneszellen, welche über den ganzen Körper verteilt. Aber gerade im Kopfbereich sind die meisten Lichtsinneszellen vorhanden. Durch ihre empfindliche Haut und weitere Sinnesorgane können sie tasten, schmecken, riechen und Temperaturen unterscheiden. Dies ermöglicht es dem Regenwurm bei Gefahr vor Wasser nach oben, an die Oberfläche, oder bei Frost bis zu 2m tief in den Boden zu fliehen.

e) Fortpflanzung der Regenwürmer:

Regenwürmer sind Zwitter. jedes Tier hat also weibliche und männliche Geschlechtsorgane. Zur Fortpflanzung benötigen sie dennoch eine Partner. Dabei legen sich zwei Regenwürmer in entgegengesetzter Richtung aneinander. Der Gürtel, welcher nur zur Fortpflanzungszeit sichtbar ist, bildet eine Schleimhülle, so dass die Würmer einen Moment miteinander verbunden sind. IN diesem kurzen Moment findet eine gegenseitige Besamung statt. Die Spermien des anderen Tieres werden in speziellen Spermientaschen gespeichert. Verlassen nun die Tiere ihren Fortpflanzungsort und bewegen sich nun jeweils aus ihren Schleimringen rückwärts heraus, werden die unbefruchteten Eier an den Spermientaschen vorbei bewegt. Durch den Kontakt von Eizelle und Sperma kommt es zur Befruchtung. Die Eier verbleiben bis zum Schlüpfen in der Schleimhülle, welche sie vor dem Austrocknen schützt.

Quelle Bild: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Earthworm_klitellum_copulation_beentree.jpg GNU Free Documentation License, Wikipediauser Beentree - thank you

f) Bedeutung und Nutzen:

Regenwürmer graben zwischen 1m und 2m tiefe Gänge. So tragen sie zur Durchmischung des Bodens bei. Mineralien im Boden werden so verteilt, der Boden wird aufgelockert. Durch die Gänge dringt Luft und Wasser ein. Der Regenwurm lockert den Boden auf.

Außerdem frisst er alte Blätter, Bodenbakterien und Kleinstlebewesen. Vor allem Blätter werden nachts in die Gänge gezogen und dann gefressen und verdaut. In dem Regenwurmkot sind dann noch alle wichtigen Mineralsalze enthalten - Humus entsteht.

=> Der Regenwurm bildet gute, reichaltige und minerlastoffhaltige Erde. Da Regenwürmer außer bei Frost das ganze Jahr aktiv sind, kann ein quadratmeter Boden mit seinen Regenwürmern ca. 2,5 kg Humus pro Jahr bilden.

|

Ernteertrag |

ohne Regenwürmer |

mit Regenwürmern |

|

Halmgewicht Weizen |

7,1 g |

10,5g |

|

Körner pro Weizenähre |

60 |

110 |

|

|

|

|

|

Hülsengewicht Bohnen |

5,8g |

16,9g |

|

Bohnengewicht |

3,9g |

11,5g |

Zusammenfassung: Wie verändert der Regenwurm den Boden?

-

Auflockerung und Durchmischung des Bodens durch seine Gänge

-

Mineralsalzfreisetzung durch seinen Kot

-

Seine Gänge fördern Durchlüftung und Wassereinlass

=> Bodenqualität wird durch Regenwürmer verbessert.

=> Die Ernte wird besser

Aufgaben zur Wiederholung

-

Wie verändert sich ein Boden durch Regenwürmer?

-

Nicht jeder Boden enthält die gleiche Anzahl an Regenwürmern. Was hat alles Einfluss auf die Anzahl der in einem Boden lebenden Regenwürmer?

-

Regenwürmer sind wechselwarm. Welche Änderungen finden im Herbst in seinem Körper statt?

-

Im Wald liegt in der Regel mehr Laub am Boden als im Park, da dort die Gärtner das Laub entfernen. Was denkst Du, welches ist der bessere Lebensraum?

-

Erkläre die Vorwärtsbewegung eines Regenwurms

-

Welche Sinne hat der Regenwurm? Kann er sehen?

-

Ein Vogel packt einen Regenwurm nur am Hinterende. Was wird passieren? Beschreibe den Vorgang. Ist er auch möglich, wenn der Wurm am vorderen Ende gehalten wird?

-

Nenne Stammbaummerkmale der Regenwürmer.

- Freies Lehrbuch Biologie: 01.05 Spinnen

- Freies Lehrbuch Biologie: 01.06 Krebse

- Freies Lehrbuch Biologie: 01.07 Tausendfuesser

- Freies Lehrbuch Biologie: 01.08 Insekten

- Freies Lehrbuch Biologie: 02.01Einteilung, Gruppen und Entwicklung der Wirbeltiere

- Freies Lehrbuch Biologie: 02.02 Fische

- Freies Lehrbuch Biologie: 02.03 Amphibien

- Freies Lehrbuch Biologie: 02.04 Reptilien

- Freies Lehrbuch Biologie: 02.05 Vögel

- Freies Lehrbuch Biologie: 02.06 Säugetiere: Die Vielfalt der Säugetiere

- Freies Lehrbuch Biologie: 04.03 Wald und Waldtypen

- Freies Lehrbuch Biologie: 04.18 Ökosystem Tiefsee

- Freies Lehrbuch Biologie: 05.03 Das vegetative Nervensystem und Stress

- Freies Lehrbuch Biologie: 05.06 Das Linsenauge der Wirbeltiere

- Freies Lehrbuch Biologie: 06.01 Einzeller und die Mikroskopie von Zellen

- Freies Lehrbuch Biologie: 06.02 Die Zelle I: Zelltypen und ihr Aufbau

- Freies Lehrbuch Biologie: 06.03: Die Zelle II - Aufbau und Funktion der Zellorganellen

- Freies Lehrbuch Biologie: 06.04 Die Zellmembran und zelluläre Vorgänge

- Freies Lehrbuch Biologie: 06.05 Gewebe

- Freies Lehrbuch Biologie: 07.01 Bakterien und Milchprodukte

- Freies Lehrbuch Biologie: 07.02 Infektionen und Immunabwehr - Feinde des Körpers

- Freies Lehrbuch Biologie: 07.03 Infektionen und Immunabwehr - Das Immunsystem und seine Abwehrreaktionen

- Freies Lehrbuch Biologie: 07.04 Infektionen und Immunabwehr - Allergien

- Freies Lehrbuch Biologie: 07.05 Infektionen und Immunabwehr - HIV und AIDS

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.01 Zelluläre Grundlagen der Vererbung

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.02 Zellzyklus, Mitose und Meiose als genetische Grundlagen

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.03 Mendel und die klassische Genetik I

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.04 Das Hormonsystem des Menschen

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.05 Geschlechtsorgane, Geschlechtshormone und der weibliche Zyklus

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.06 Entwicklungsbiologie I - Schwangerschaft und Verhütung

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.07 Entwicklungsbiologie II - Wachsen und Erwachsenwerden

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.08 Geschlechtskrankheiten

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.10 Blut und Blutgruppen

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.09 Erbkrankheiten I

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.11 Entwicklungsbiologie III

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.12 Molekulare Grundlagen der Vererbung (Molekulargenetik)

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.13 Aminosäuren, Eiweiße, Enzyme und die Biokatalyse

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.14 Variabilität des Erbguts, Erbkrankheiten und Stammbaumanalyse

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.15 Klassische Genetik II

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.16 Erbkrankheiten II

- Freies Lehrbuch Biologie: 08.17 Gentechnik

- Freies Lehrbuch Biologie: 09.02 Zigaretten und die Nikotinsucht

- Freies Lehrbuch Biologie: 10.06 Vitamine und Mineralsalze

- Freies Lehrbuch Biologie: 10.08 Zellatmung - Dissimilation

- Freies Lehrbuch Biologie: 11.01 Grundlagen und Begriffe der Verhaltensforschung

- Freies Lehrbuch Biologie: 11.02 Klassische Ethologie und angeborenes Verhalten

- Freies Lehrbuch Biologie: 11.03 Erworbene und erlernte Verhaltensanteile

- Freies Lehrbuch Biologie: 11.04 Sozialverhalten und Verhaltensökologie

- Freies Lehrbuch Biologie: 12.01 Evolution der Tiere und Pflanzen als Ursache der Vielfalt der Lebewesen

- Freies Lehrbuch Biologie: 12.02 Chemische Evolution - wie das erste Leben entstand

- Freies Lehrbuch Biologie: 12.03 Evolutionstheorien

- Freies Lehrbuch Biologie: 12.04 Unsere Vewandten - Affen